AI das A und O? Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz bei der Spielware

Sind Sie auch schon dabei? Der Hype-Train der KI ist noch in voller Fahrt. Gesamtgesellschaftlich herrscht Euphorie, was den Einsatz der künstlichen Intelligenz in vielen Sektoren betrifft. Für Spielwarenhersteller ist allerdings mehr denn je Fingerspitzengefühl gefragt. Denn der Schuss kann auch nach hinten losgehen.

Wer seine Produkte und Dienstleistungen plausibel mit KI-Unterstützung versieht, der macht per se derzeit eigentlich nichts falsch. Das trifft auf die Spielware ebenso zu, wie auf jede andere Branche. Seit gut drei Jahren greift die allgemeine Begeisterung um sich und es sind längst nicht nur die Technikaffinen im Boot.

„AI ist der letzte Schrei“ oder „AI ist das A und O“ könnten Slogans lauten, für die ein gewisser Texter vielleicht mal vorsorglich beim Patentamt vorsprechen sollte. Für viele gehört die künstliche Intelligenz längst zum Alltag. Diverse mehr oder weniger intellektuell fordernde Aufgaben des Alltags werden mal eben in den „digitalen Assistenten“ hineingesprochen.

Welchen Stellenwert diese Instanz hat, zeigte sich jüngst zur Einführung von ChatGPT 5. Im Netz machte die Beobachtung die Runde, dass der Umgangston der neusten Version im Vergleich zum Vorgänger deutlich sachlicher und kühler sei. Dies wiederum habe so manch einen eines liebgewonnenen sozialen Kontaktes (teilweise sogar: seines engsten Vertrauten) beraubt.

Brauchen Hersteller das Instant-KI-Labor?

Natürlich ist die künstliche Intelligenz auch längst in Kunst und Kultur verankert. Brauchte es für Cartoons früher einen Künstler, der auch zeichnen konnte, so besteht die Leistung heute darin, das lustige Bild zu prompten. Musikfreunde können sich den optimalen Song wünschen, der die augenblickliche Stimmung beschreibt, und dabei die Zutaten an- und abwählen, als würden sie im Bistro einen Auflauf bestellen. Lediglich KI-generierte Youtube-Videos stießen auf geteiltes Echo und wurden von der Monetarisierung ausgeschlossen.

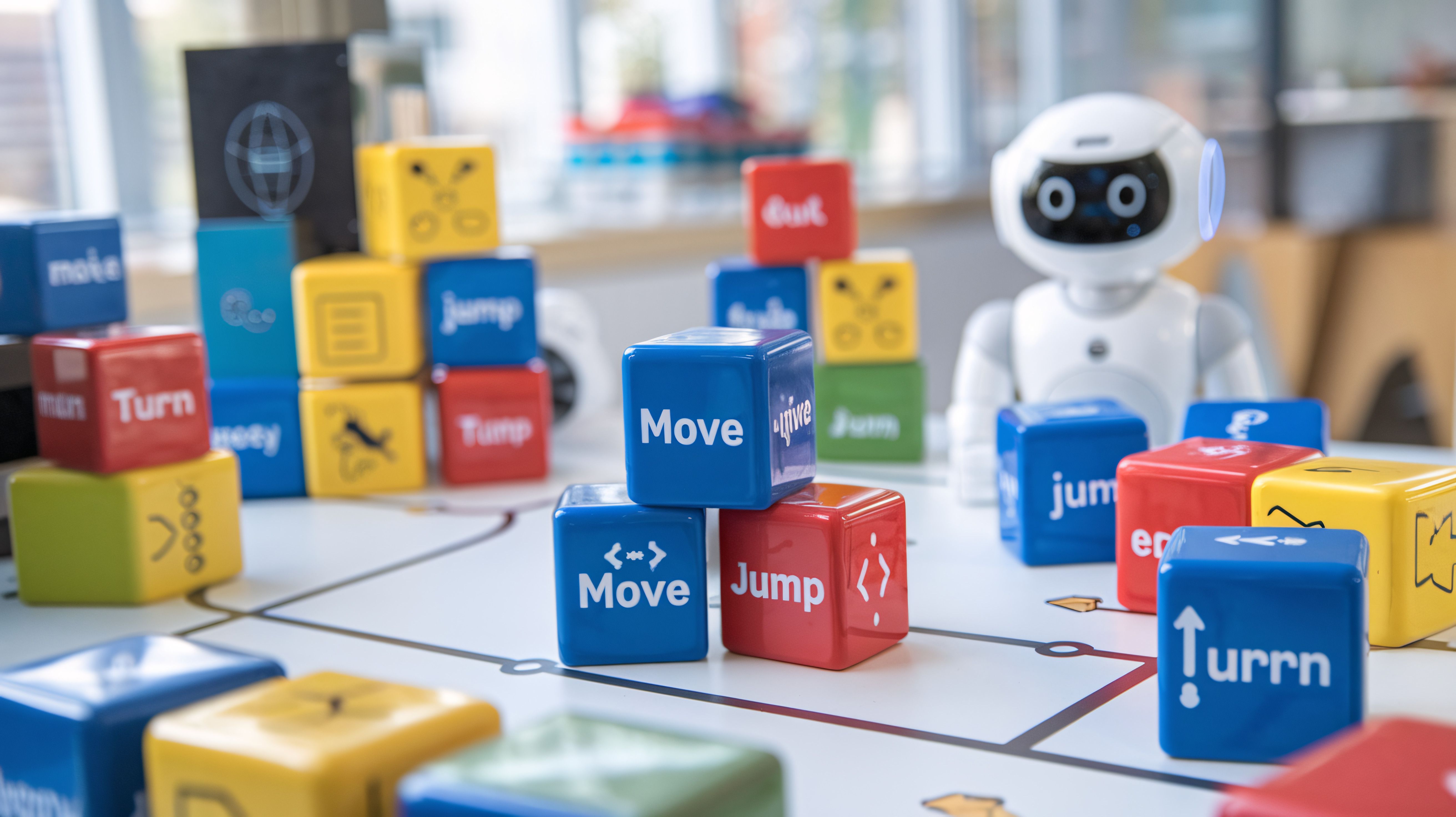

Im Spielwaren-Sektor sind derartigen Verstimmungen bislang kaum auszumachen. Die Aussicht, eine smarte Instanz befragen zu können, ein Kinderzimmer in eine Fantasiewelt zu verwandeln oder mit dem liebsten Kuscheltier Gespräche führen zu können, die eine vermeintliche Freundschaft auf Augenhöhe simulieren, übt bis dato eine große Faszination auf weite Teile der Käuferschichten aus.

Der Fall müsste also auf der Hand liegen, oder? Muss nun jeder Spielwarenhersteller schnellstmöglich ein KI-Labor hochziehen? Nicht ganz. Denn bei all der berechtigten Euphorie, die angesichts des gigantischen Potenzials aufkommt, muss der Einsatz von KI an der Spielware doch stets einen anspruchsvollen Spagat schaffen.

Mehr als ein Nice-to-have?

Am unteren Ende der Skala darf die KI-Komponente nicht den Eindruck erwecken, lediglich drangeklebt worden zu sein, um einen möglichst fortschrittlichen Entwicklungsgrad vorzugaukeln, der in Wahrheit gar nicht besteht. Ein unnötiges Nice-to-have, das das Produkt in seiner Bedeutungsgebung in Wahrheit kein Stück weiter bringt.

Sollte dies nämlich der bleibende Eindruck werden, so wird die KI früher oder später als belastender Faktor wahrgenommen, der lediglich einen höheren Kaufpreis sowie eine gesteigerte Verschleißanfälligkeit mit sich bringt und im schlimmsten Falle eine Belastung für das elterliche Nervenkostüm darstellt. Ein paar aufgespielte Sätze in der Sprachvariante, auch wenn sie noch so umfangreich sind und situativ gut eingesetzt werden, tun es beispielsweise heute nicht mehr. Auch Gamingformate, die per mobilem Device die reale Umgebung als Spielfläche nutzen, waren bei allem Respekt vor dem entwicklerischen Aufwand bereits vor zehn Jahren mal der Renner.

Pädagogische Tendenzen im Blick behalten

Hersteller, die es nicht schaffen, den eigenen Produkten durch den Einsatz von KI entscheidenden Mehrwert zu verleihen, können sich bei dem einen oder anderen Filmstudio oder Kinobetreiber erkundigen, der Anfang der 2010er-Jahre dachte, 3D-Technologie sei ein Instrument, um die Umsätze nachhaltig zu steigern. Bald schon waren die meisten Zuschauer genervt von der lästigen Brille und den vereinzelten Szenen, in denen die Pistolenkugeln auf sie zuzufliegen schienen. Ganz abgesehen von den romantischen Annäherungen, die mit dem albernen Ding auf der Nase ungleich schwerer vollzogen werden konnten.

Auf der anderen Seite darf der KI-Faktor bei Spielwaren jedoch ebenso wenig „zu viel“ bieten. Denn wenn der Computer Kindern sogar das Spielen, Zweckentfremden und Ausprobieren abnimmt, besteht die Gefahr, dass Kreativität, Lerneffekt und Motorik auf der Strecke bleiben. Hierzu sollten Hersteller soziologische bzw. pädagogische Tendenzen im Blick behalten. Zuletzt schlugen Grundschullehrer Alarm, dass ihre Schützlinge nicht mehr in der Lage sind, Stift oder Schere richtig in den Fingern zu halten. Gleichzeitig beklagen Ausbildungsbetriebe, dass viele Schulabgänger nicht ausreichend Lesekompetenz mitbringen.

Kreativität und Motorik dürfen nicht auf der Strecke bleiben

Schaut man sich Werbespots an, in denen Biologiestudenten ihr KI-fähiges Device fragen: „Was kannst du uns über DNA-Stränge sagen“ oder ein junger Mann sich ernsthaft bei der Frage beraten lässt, ob ein Fischerhut oder ein Basecap besser vor der Sonne schützen, so fällt es schwer zu glauben, dass jeder KI-Einsatz das eigenständige Lernen unterstützt. Das Ganze ist allerdings nicht nur ein ethisches Thema, sondern könnte auch konkrete wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Denn wenn auf dem nach wie vor weltweit größten Markt eine Restaurantkette für zu heißen Kaffee auf eine Millionensumme verklagt werden kann – fällt die Vorstellung dann wirklich so schwer, dass Eltern auf die Idee kommen könnten, die Verantwortung für schlechte schulische Leistungen bei den Spielwarenherstellern zu suchen, die ihre Sprösslingen intellektuell und motorisch verkümmern lassen?

Freilich, dieses Szenario ist mit dem ganz schwarzen Pinsel gemalt und man muss nicht immer vom schlechtesten Falle ausgehen. Klar ist aber, dass Spielwarenhersteller sich im Zeitalter der KI mehr denn je in einem sensiblen Spannungsfeld der Erwartungen bewegen. Nur wer Mechanismen entwickelt, die das Spielerlebnis spürbar erweitern, dabei aber gleichzeitig Raum zur kindlichen Entfaltung lassen und die kreativen und motorischen Fähigkeiten obendrein eher fördern als ausbremsen, sollte den Markt sorgenfrei betreten. Für alle anderen ist es keine Schande, das zu tun, was seit Jahrzehnten funktioniert: Wertige analoge Spielzeuge erschaffen.